Andrés Rodríguez González Septiembre 24th, 2008

Personajes y Naturalistas Históricos

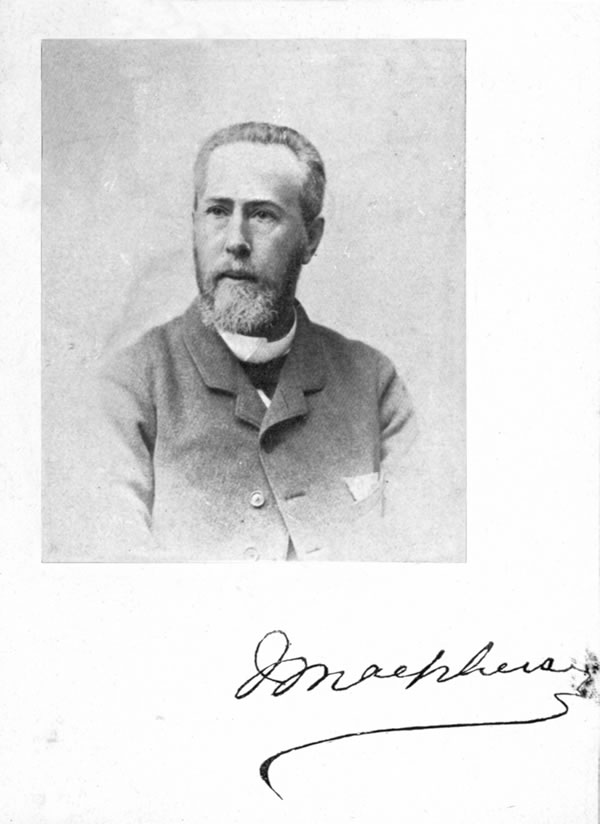

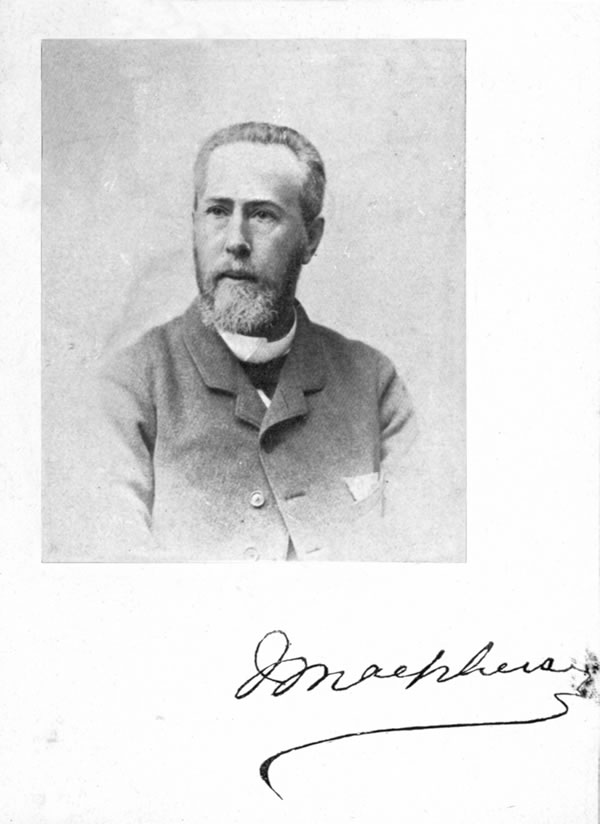

José Macpherson y Hemas había nacido en Cádiz, el 15 de Junio de 1839, su padre Donald Macpherson llegó a Cádiz desde Escocia en 1814. En Cádiz se caso con Josefa Hemas Martí, de padre de origen valenciano, tuvieron 11 hijos de los que José hacia el último. A causa de la represión antiliberal la familia Macpherson se instala en Gibraltar en 1.821 o 1.822, allí nacieron siete de sus hermanos. Cuando la situación política mejoro para los liberales, Daniel (Donald) Macpherson regreso a Cádiz y fundó su propio negocio. Su madre murió a las dos semanas posiblemente por problemas del parto, su padre dos años después, el hijo primogénito, de nombre Daniel tuvo que sacar a delante a sus muchos hermanos. Su hermana Catalina que entonces tenía 17 años actúo como una verdadera madre para nuestro protagonista. Parte de sus estudios, José, los realizó en Gibraltar donde hubo de desplazarse cuando los movimientos políticos antiliberales le obligaban a ello. José estuvo especialmente relacionado toda la vida con sus hermanos Guillermo, nacido en Gibraltar en 1.824 y que era de tendencias liberales y evolucionistas que siempre tuvo una gran influencia sobre el geólogo y con Catalina, nacida un año antes que Guillermo también en Gibraltar. José no mostró nunca el menor interés por los negocios familiares, tanto es así que cuando su hermana Catalina se casa en Madrid con Diego Fernández Montañés en 1.855 le proporciona trabajo en los negocios de su marido llevándose, unos años después, a José vivir con ellos a Madrid; dos años después abandona el trabajo. José vuelve a Cádiz en plena crisis económica del 1.866. Es en esa época cuando se despierta su vocación geológica, sin duda influido por Domingo de Orueta y Aguirre, también por su hermano Guillermo que era cónsul británico en varias ciudades españolas entre ellas Sevilla, donde debió conocer a Antonio Machado (abuelo de los poetas). En 1.869 se afilio a la masonería. Entre el año 1.869 y 1.871 viajó a Europa para estudiar diversas ciencias relacionadas con la Geología; la desahogada situación económica de la familia permitió a José hacerse un curriculum a su gusto, pudo, así, completar su formación en el extranjero donde estudio con los mejores especialistas de la época en geología de campo y en la teórica.

Hasta la revolución del año 1.868 no se dieron las condiciones de libertad ideológica y estabilidad política necesarias para el desarrrollo científico en España, el 1.871 se funda la Sociedad Española de Historia Natural (S.E.H.N.) en la que un año después Guillermo y José Macpherson entran a formar parte. Fruto de sus relaciones científicas con Antonio Machado y Núñez fue su primera publicación titulada “Método para determinar minerales” publicado en Sevilla en 1870. Tres años después publica en su ciudad natal el estudio “Bosquejo Geológico de la provincia de Cádiz” con un resumen en inglés que le permite una amplia difusión entre los especialistas extranjeros. Su proyección internacional y el reconocimiento de la comunidad científica fueron de desde ese momento un hecho indudable. Realizó interesantes publicaciones de carácter científico sobre petrográfica, geotécnica y paleogeografía en la Serranía y en otras regiones alejadas de ella que permitieron tener las primeras ideas de síntesis sobre la formación y constitución de la Península Ibérica.

En 1.874 recorrió la Serranía de Ronda acompañado de Domingo de Orueta y Aguirre y su hijo Domingo de Orueta y Duarte, que posteriormente seria alumno de José en la Institución Libre de Enseñanza (ILE).

Cuando en el año 1.875 es deportado Giner a Cádiz, José Macpherson inicia la colaboración con él. Se ejercen nuevas represiones ideológicas en la enseñanza y, como reacción a ellas, se crea la I.L.E.. Ese mismo año, en la S.E.H.N. presenta el trabajo “El origen peridótico de la Serpentia de la Serranía de Ronda” que al año siguiente es traducido al inglés. Sus inquietudes científicas no se limitan al campo de la Geología. Junto a su hermano Guillermo y a Machado fue un activo defensor de las ideas de Darwin y Haeckel, un personaje, este último, mas darwinista que el mismo Darwin y creador del término “ecología” tan de moda actualmente.

Entre 1.877 y 1.881 es la época más fecunda de Macpherson en cuanto a publicaciones y actividad investigadora. En 1.879, en uno de sus múltiples viajes por la geografía española conoce en Galicia a la escritora Emilia Pardo Bazán, con quien mantuvo excelentes relaciones el resto de su vida. Otro de los temas apasionantes para Macpherson fueron los terrenos arcaicos españoles, también destacó en los estudios de la química de los minerales, el matamorfismo y la formación de montañas En 1.879 colabora en al Comisión del Mapa Geológico, concretamente en la elaboración del mapa de la provincia de Sevilla.

En su actividad docente e investigadora, en 1.883, creo una casa laboratorio en la Castellana de Madrid donde se formaron gran cantidad de geólogos.

Otra de las grandes aficiones de José fue la fotografía, tanto la petrográfica como la paisajística. El 25 de diciembre de 1.884 ocurrió el hecho conocido como “El Terremoto de Andalucía” que causo 800 víctimas mortales. Macpherson participó en su estudio y organizó la misión francesa que se desplazo a Andalucía para su análisis.

En 1.901 publica un trabajo titulado “Ensayo de la Historia Evolutiva de la Península Ibérica”.

Sus métodos, enseñanzas y conocimientos le hacen ser considerado como uno de los padres de la moderna geología española. Y todo ello, sin tener nunca un título universitario ni dar clase en la Universidad, pero colaboró en la introducción de las técnicas de laboratorio en España y en el inicio de la petrográfia microscópica con la publicación en 1.870 del trabajo titulado “Método para determinar minerales”. Además completó la estructura global del paisaje de Giner de los Ríos aportando la visión geológica del mismo y fue maestro de muchos maestros en el campo de la geología española además de contribuir didácticamente a los programas educativos de la Institución Libre de Enseñanza. Junto a Salvador Calderón, Francisco Quiroga y Domingo de Orueta y Duarte es considerado como pieza fundamental en la modernización de la geología española. Nunca fue un geólogo aficionado, era un científico que participó en Congresos Internacionales, publicó sus trabajos en varios idiomas y realizó excursiones científicas con los mejores especialistas en geología.

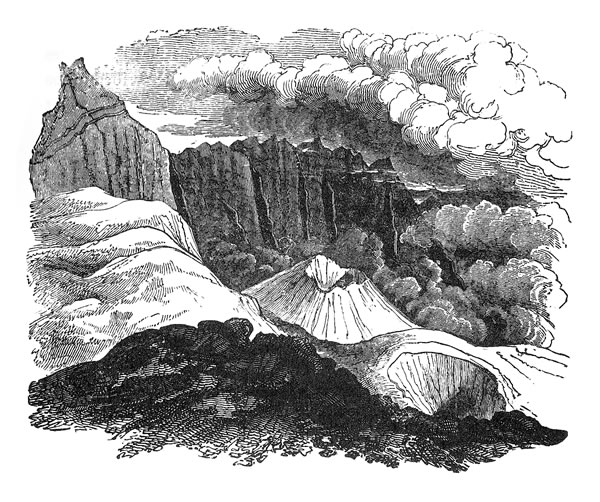

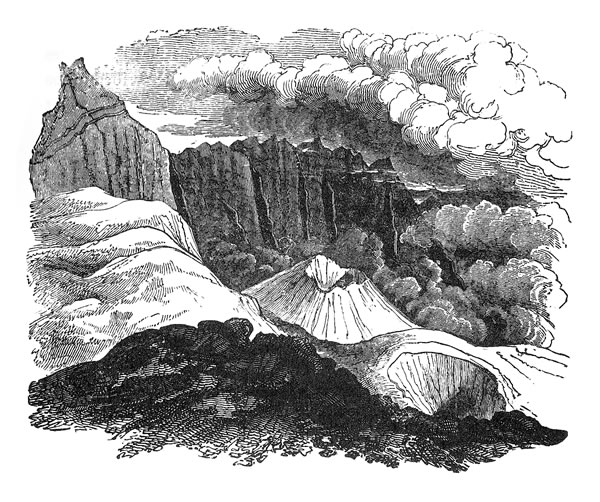

Un ejemplo claro de ello es un estudio ya clásico en la historia del conocimiento geológico de la Serranía titulado: “Memoria sobre la Estructura de la Serranía de Ronda” publicado en la Imprenta de la Revista Medica, Cádiz 1874; con la metodología descrita, explica la formación del Tajo de Ronda. Sus palabras son un modelo de que el rigor científico puede ser compatible con la fácil comprensión de la lectura por parte de neófitos en las ciencias geológicas; la belleza de la descripción y la comparación que podemos hacer con la realidad actual del Tajo y sus márgenes, nos hacen transcribir textualmente esta parte del estudio: “…Cuando por primera vez lo observé, creí contemplar restos de algún antiguo glaciar; pero lo gastado de los cantos en general, su evidente estratificación y los restos marinos que con frecuencia se encuentran, me hicieron cambiar de parecer y me inclino a creer sea más bien un deposito litoral en el fondo de aquella bahía en donde se acumulaban los detritus que de esa parte de la Serranía acarreaban los antiguos torrentes. Este deposito, gracias a los permeables elementos de que esta compuesto y a la gran cantidad de carbonato de cal que las aguas que descienden de esa sucesión de montañas calizas traen en disolución, se halla tan fuertemente cementado pos esa sustancia, que constituye en general una roca en extremo coherente, y a esta particularidad se debe, en mi juicio la esencial estructura del Tajo de Ronda. Al salir el río Guadiaro del estrecho y salvaje desfiladero en que lo aprisionan las sierras de Parauta y de la Gialda (en la actualidad Hidalga), entra en los poco resistentes depósitos Numulíticos y Terciarios, por donde se abre un ancho y apacible lecho. De esta manera corre el río unos cuantos kilómetros, hasta que encontrando esa tenaz y resistente formación que recubre los depósitos terciarios, la socava quedando otra vez aprisionado entre las paredes verticales como al cortar la serie de calizas secundarias en la sierra de la Gialda. Así atraviesa la ciudad de Ronda, hasta que cortada toda esa formación, vuelve a penetrar en los deleznables depósitos Terciarios. Al llegar por segunda vez a estos depósitos, de nuevo los desgasta con facilidad suma, destruyendo al mismo tiempo la parte que constituye la base del conglomerado superior. Socavados gradualmente sus cimientos, se desploma por falta de suspensión la coherente roca en espantosa ruina, dando al Tajo ese sorprendente aspecto que presenta cuando se le ve desde el valle. Por un medio kilómetro viene el río encallejonado entre las verticales paredes de la angosta brecha que divide a la ciudad de Ronda en dos porciones. Esta brecha que tiene cerca de ochenta metros de profundidad termina de una forma un tanto brusca. De repente se encuentra el conglomerado cortado a pico y en lo mas profundo del valle aparece la formación Terciaria. El río salva esta colosal ruina de mas de cien metros de elevación en una serie de bellísimas cascadas, hasta que penetrando otra vez en los blandos depósitos Terciarios corre apacible por el ameno valle cubierto de árboles frutales que es el principal adorno de la ciudad de Ronda… “.

Como vemos, es mucho más simple que lo que nos han contado tantas veces con terremotos y otras fantasías, se trata de erosión pura y dura del río Guadalevín o Guadiaro, como le llama Macpherson, sobre materiales geológicos de diferente dureza.

Pabellón Macpherson, en la ILE

Las fotos que ilustran el texto han sido cedidas por el Colectivo Cultural Giner de Los Ríos, de Ronda.

Tags: geólogo gaditano, geólogos historicos., Institución Libre de Enseñanza, Jose Macpherson, Mac Pherson, naturaleza Serranía de Ronda, naturalistas historicos, río Guadalevin, río Guadiaro, serranía de ronda, Sociedad Españoloa de Historia Natural, Tajo de Ronda.